木柵動物園生態鳥園開放

農曆正月要過去了,聽說元宵節前台北動物園裡的貓熊寶寶-萌圓仔悶悶不樂了好幾天,因為她每天在展室上班時都聽到隔著玻璃窗來參觀的觀眾們竊竊耳語說,元宵節要吃「圓仔」,嚇的她連著幾天都睡不著覺。抓著阿伯的腳要阿伯救救她。

哈哈!冷笑話講完了。

不過元宵節那天阿伯真的有去動物園陪圓仔過元宵,當天天氣陰沉,寒風細雨,所以館外排隊看圓仔的人沒有那麼多,

拿了參觀票隨走隨入,但進到貓熊館裡還是有不少人,照舊得排隊等著通過展室。

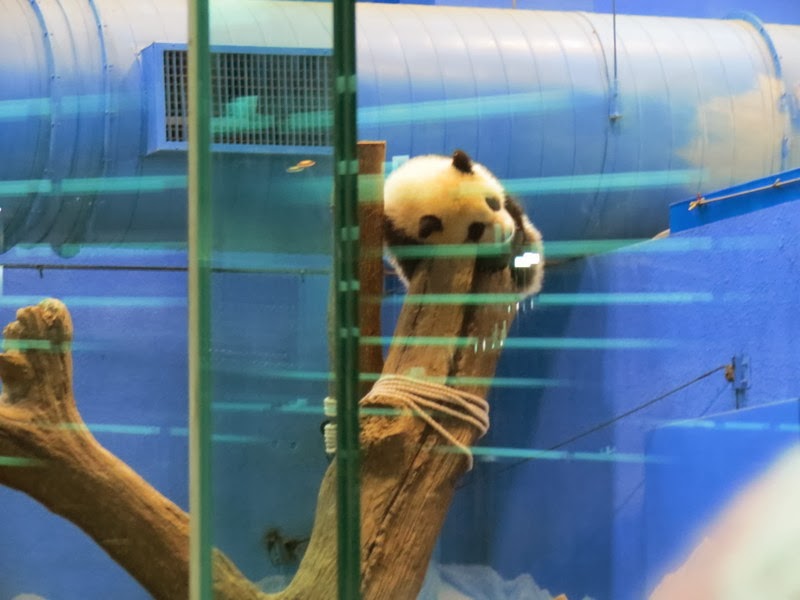

當天圓仔佛心來著,睡著睡著,好歹在她喜歡的木樁樁頂張眼活動了一下,誠意到了!現在就補貼幾張圓仔相片吧。

還是媽媽圓圓見過場面落落大方,對著玻璃窗外的人群走來走去,吃著竹葉玩一個藍色的桶。

因為當天因是元宵節,動物園方在大門口憑門票贈送圓仔提燈一份,就是這麼一張繪有圖樣的紙板,你得自己剪下組合。

這是完成後的模樣,圓仔騎車車,可愛吧!裡面有小燈會閃亮喔!

不過今天阿伯要講的主題不是圓仔,而是動物園裡位於遊園列車底站-禽鳥區的生態大鳥籠重新開放了。

我記得木柵動物園開放後,大鳥籠多年前曾開放過,但隨著日久設備失修,天網出現了漏洞,籠中鳥不免伺機逃跑,大概要全面修復也需編列不少預算,故廢棄了好一段時間。近三年來,每次來動物園,都看到生態鳥園外掛著待修牌子,好不掃興!現在終於重新開放,阿伯興沖沖入內參觀。

生態鳥園基本上就是一個範圍既廣又高大的鳥籠,門口以雙層簾幕阻隔,避免鳥禽逃逸。裡面空間設計遍植植物,並盡量模擬野地自然的複雜環境,有高大喬木,有矮密的灌木,也佈置有水池,園區內放養許多不同羽族鳥類,依各種鳥的習性讓牠們自覓適合區域而生活。世界各地的較具規模的動物園或鳥園都有這種設計,讓遊客也能在較自然的環境下觀察鳥族生活,當然猛禽類是排除在外的,否則裡面的小鳥要被牠們吃光了。

目前生態鳥園裡放養的鳥類包括綠簑鴿、藍冠鴿等鴿鳩類、孔雀雉雞類、白鷺鷥、綠頭鴨、美洲木鴨等涉禽水鳥類,八哥、椋鳥及綠簑鷺及羽衣鶴等鶴類,鳥不可能蹲在你面前讓你看,看倌您得在參差枝枒濃密樹影中自個尋尋覓覓,去發掘鳥類的蹤跡。

參觀當天正逢陰雨綿綿,生態鳥園既然標榜依自然環境設計,當然沒有遮雨屋頂,故許多鳥族都被淋成了落湯雞,羽狀狼狽,拍起照片來可憐兮兮的!

阿伯先透露這個大鳥籠開放訊息,以後遇有天氣晴和之時,再拍些漂亮的羽族群鳥照給大家觀賞。

2014.0225

樹梢的貓叫聲-紅嘴黑鵯

炎炎夏日已屆,連續幾個晴天烈日高掛,讓人變得懶洋洋的,只想待在冷氣房裡避暑,連路邊的狗都整天趴在騎樓廊間,貼著地面喘氣不想移動。這個季節好像只有樹梢的鳥兒仍然活躍,不停地鳴叫覓食,在樹蔭間追逐跳躍。只要走過公園或郊區樹林,隨處可聞綠繡眼、白頭翁、八哥婉轉歌聲或是五色鳥短促聒噪的扣、扣聲,去年初夏我曾寫過一篇有關五色鳥的貼文-「228公園五色鳥事件」,今天則要介紹另一種鳴聲奇妙且還算常見的鳥類-紅嘴黑鵯。如果你常在樹蔭下聽到頭上有小貓叫聲,但又找不到小貓的蹤影,那你聽到的可能就是紅嘴黑鵯的聲音。

紅嘴黑鵯 (學名:Hypsipetes leucocephalus;鵯字發音念作 盃) 屬於雀形目鵯科。成鳥身長約25公分上下,有長尾巴,全身羽毛烏黑有光澤。嘴和腳為鮮紅色,頭部有黑色鬆冠羽。其世界棲息地範圍甚廣,從非洲馬達加斯加、印度洋島嶼到南亞熱帶區、中國南部均有蹤跡。

台灣所見紅嘴黑鵯為台灣特有亞種,通常活動於1500公尺以下之中低海拔闊葉林中,尤其是山坡地和森林交界處。此鳥種築巢於喬木或灌木,常見於都市綠地如公園樹叢間。只要你夠細心,台北大安森林公園,228公園、陽明山公園、中正紀念堂甚至市區道路較茂密的路樹上都可以見到。這次我貼出的影像大部分是在新北市三芝區所拍得。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

育雛的季節

過完了農曆年,身旁的色彩開始出現變化,走在大街時發現路旁的小葉欖仁行道樹稍吐出了一片嫩綠,一年綻放一次的流蘇也再度披上了白雪﹝請參考2012年五月的-白雪般的樹梢一文﹞,萬物自寒冬中甦醒,準備迎向新的一年,轉眼間周遭已充滿著春天的氣息。

地球因為自轉軸與公轉軸並不在同一平面上,才導致我們的世界有神奇的四季變化,所有在這個世界繁衍的生物都為了地球環境規律的變動而演化出適應能力,除了植物以外,動物的生理時鐘也都配合季節更迭而調整,故許多生動物都選在春季繁衍並養育著下一代,因為這是萬物復甦的豐饒時節。

在之前2013.3月的「冬天水濱的鳥族」文中有介紹到紅冠水雞,這種漂亮的水鳥因其生活習性不大怕人,現在都市或近郊水塘中已成為曝光率很高的鳥類。在台北中正紀念堂水池,台大校園生態池、或植物園荷花池、228公園博物館後水池邊均隨處可見,最近我發現各地的紅冠水雞都正在繁衍養育著雛鳥,現在就把我拍到的可愛景象分享給好朋友們。

台大校園中有一醉月湖,呈現大、小相鄰二池,下面的圖就是在小池邊一叢傘草堆裡所發現的。

紅冠水雞爸爸和媽媽正忙著四處游弋,尋找食物。

如果岸邊有遊客丟了一些麵包屑,牠就大膽地上陸來啄食。水雉類有一特徵就是腳掌演化得寬大,以便於踩在水生植物葉面上,不至於落水。

然後匆匆返回水池,往雛鳥的位置游。

好醜的雛鳥,頭禿禿,翅膀羽毛還沒長出來,活像兩隻倒生的腳爪。可是在爸媽的眼哩,這真是可愛的小寶貝哪!

爸媽一趟又一趟的往返,餵食小水雞。

小水雞貪吃的要命,不斷張嘴乞食,爸媽只得不辭勞苦來回奔波,想辦法填飽這幾張似乎永遠不飽的嘴。

小水雞揮動著還沒長羽的翅膀,高興的從父母嘴邊啄下食物。

現在人一天到晚嘴裡講愛,但要論這世間真能不求回報的甘心付出所有的愛,也只有父母撫育子女的愛吧!

2013.0413

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

冬天水濱的鳥族

2012年7月曾經寫過一篇台北植物園荷花池,主要是介紹夏日美麗的荷花,由於植物園交通方便,故我經常前往造訪。隨著季節更迭,荷花池在冬天的景緻自是大不相同,荷花及荷葉均已落盡,水位漸淺,底部淤泥乍現,景物望之有些淒涼。

雖然水面上植物稀少,但依水而生的許多鳥類卻未見減少,反而因水位降低而得福,蓋因魚蝦在淺水中受困,捕捉甚易也。今天就介紹一下池邊水濱常見的鳥族吧!

這隻是小白鷺。小白鷺是白鷺家族中體型較小但較常見的一員,腳是黑色而腳掌為黃綠色,嘴黑色,有冠羽。幾乎台灣各個池塘都有牠的蹤影,是普遍的留鳥。

夜鷺的環境適應性特佳,不論是池塘、小溪、甚至是髒臭水溝邊都隨處可見,常作老僧入定狀的站立岩石或樹枝上不動,卻眼盯水面,一有動靜則伸頸向前以尖嘴捕食魚蝦。

夜鷺的羽色配的還蠻好看的。

黑冠麻鷺與麻鷺體色相近,但黑冠麻鷺有冠羽。兩者行蹤都不限於水濱,有時公園綠地樹蔭下均可看到。常見其扭曲長頸不停左右波動,狀甚滑稽,也不大怕人類,我在台大校園曾與一隻黑冠麻鷺並行走了好長一段路,牠在路途中突襲一隻樹上的攀木蜥蜴吃,完全不理會旁邊的我。

下面這隻應是麻鷺,因其眼前方為黃綠色可供鑑別。

黑冠麻鷺眼前為藍色。

夜鷺的幼鳥身體上羽毛有斑點。下圖是在中正紀念堂樹林築巢的幼鷺。

翠鳥就是俗稱的魚狗,體型甚小,嘴卻大的不成比例,他也是捕魚高手。最特別的是羽色呈鮮艷亮麗之寶藍色,如果有幸在飛行中看到牠,真可謂驚鴻一瞥,讓人對它的艷麗色彩驚嘆不已。

下面幾張圖是我在台中鯉魚潭水庫所拍得的翠鳥。

蒼鷺是體型較大的鷺,身長可接近一米。頭頂白色,二側有黑色飾羽,背為淺灰色,我在台北河濱車道騎自行車時常看到牠們與小白鷺、夜鷺一起出現於淡水河、新店溪口、景美溪等水道沙洲上。但蒼鷺一般離人群較遠,以望遠鏡頭才能補捉的到牠的身影,人一接近則會飛離。

紅冠水雉多生活在池塘、沼澤地,雖然離不開水,但腳間無蹼,嘴至頭頂前端有明顯的紅斑塊,腳呈青綠色,非常好認。主要是以水中昆蟲及水生植物為食。常見到牠在荷花池中的小島上育巢,並帶領小水雉覓食。

白腹秧雞的體型較紅冠水雉稍大,習性相近,但較為少見。腳間亦無蹼,腹部為白色故得名。通常警戒心較強,但下面這隻白腹秧雞或許是在植物園內見人多了,大大方方跳上岸邊在我面前找東西吃,可見只要人不犯之,我們身邊的動物自然會變的膽大。

有機會再陸續為大家介紹曾拍到的其他鳥類。

2013.0318

------------------------------------------------------------------------------------------------------

台北228公園五色鳥事件

228公園原名新公園,肇建於日據時代,是台北市最早設立的開放式公園。由於年代久遠,園內樹木高大,枝葉茂盛。除了提供市民們休憩散步,也成了都市環境中一個顯著的綠地森林,園內吸引許多鳥類及松鼠棲息。

五色鳥是一種適應力很強的小型鳥類,常出現在海拔1000米 以下的市郊闊葉樹林或公園裡,會發出一種連續急促的「柯、柯、柯、柯」叫聲。鳴聲雖不好聽,但羽色卻十分美麗。再加上都市市郊較常見到,有些鳥也不大畏人,故一直是賞鳥或拍鳥人士開始接觸鳥類的入門對象。

當天小鳥被送走之後,在附近樹叢找蟲的母鳥不斷的飛近樹洞,口啣昆蟲想要餵小鳥卻不見小鳥蹤影,看來十分困惑,不停的在樹洞及周圍樹林反覆往返。大家雖然知道是怎麼一回事,卻也幫不上忙。只能看著母鳥嘴啣昆蟲焦急的飛來飛去。我大約停留了半個多鐘頭,拍了一些相片後也就離開了。

上圖樹叢中的五色鳥看的到嗎?﹝中央靠上端﹞

當天晚上我上網搜尋,發現早在六月就有人發現這個位在公園重要道路旁的五色鳥窩,有五色鳥在樹洞裡面養育雛鳥。於是一傳十,十傳百,很快的每天樹下都聚集了一堆喜愛鳥類攝影人士,鏡頭對著鳥窩洞穴拍攝,大家可以看看我拍到人潮聚集的盛況。

第二天是星期六,我又前往228公園,還沒接近水池,就看到樹下還是圍著一堆人。

往樹洞仔細一瞧,洞口冒出一隻小鳥的頭,唷!小五色鳥怎麼又回來了?聽旁邊的鳥友們談論,才知道這隻小鳥昨日的確有被愛鳥人送往鳥會,經過檢查,認為身體狀況正常,於是又派人送回並置入原洞穴,這會兒活的好好的,還不停的探頭探腦看著底下的人群,似乎十分習慣於被大家矚目的明星身份呢!

當日母鳥仍一次又一次的由外面搬運昆蟲回喔來餵食小鳥。

隨著時代的演進,教育水準提高,大家也開始多有欣賞自然,愛惜生命的好生之德,不會像早年的社會看到鳥就想抓來吃了!聽圍觀的鳥友們說,這一窩共育有三隻雛鳥,已有兩隻成功的飛出,剩下的這隻是第三隻。除了鳥媽媽外,我門看到還有那麼多人關注這隻小鳥,相信牠可以很快就學會飛行,展開牠自己的生命歷程吧!

2012.0830

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

台灣市郊常見的三種鵲

台灣地狹人稠,西海岸都市比鄰而立,所有土地能用的都被人們佔用了,幾乎難得看到大範圍的林野之地。許多鳥類只能往深山裡遷移。但也有一些鳥類適應了人類的生存空間,在都市綠地或市郊區域存活下來,並且成功的繁衍後代,使族群興旺。今天我就介紹三種在我們身邊成功的鵲鳥,這三種鵲依體型大小自小至大分別是樹鵲、喜鵲與藍鵲。

以下有關三種鵲類的生態與習性文字資料,除了我自己的親身觀察外,並參考引用維基百科等的資料,圖像則全部是我在大台北地區公園、綠地及市郊山區所親自拍攝的。

------------------------------------------------------

樹鵲是鴉科樹鵲屬的一種,分布於中國大陸東南部、中南半島、台灣等地,因目前數量仍相當龐大,故並非濱危物種。棲息地包括亞熱帶或熱帶的(低地)濕潤疏灌叢、亞熱帶或熱帶的濕潤低地林、耕地、亞熱帶或熱帶嚴重退化的前森林、溫帶森林和亞熱帶或熱帶的濕潤山地林。

樹鵲體長30-35厘米 ;的平均體重約為一百公克;喙強健而微彎,與頭的前部都為黑色;頭頂及上背為暗石板灰色,下背顏色稍淡;翼和尾為黑色;飛羽中帶有白道,飛行時外顯;喉部以下為灰色沾有褐色,腹部為灰白色,尾下覆羽為赭色。

---------------------------------------------------

喜鵲體形很大,其體長通常可達45-50厘米 。其頭部、頸部、胸部、背部、腰部均為黑色,略顯藍紫色金屬光澤;肩羽、上下腹均為潔白色;飛羽和尾羽為近黑色的墨綠色,帶輝綠色的金屬光澤;飛行時可見雙翅端部潔白,另外在飛行中可見本物種背部的白色羽區形成一個V形。喜鵲的叫聲為單調的「洽~洽~」聲。

喜鵲是雜食性鳥類,喜食昆蟲、垃圾、植物等各種食物,由於本物種和同科的烏鴉均為食性甚雜的鳥類,因而在很多地區進行的投藥滅鼠常連累這些鳥類枉喪性命。喜鵲是甚為常見的物種,數量亦很巨大,並未列入保護目錄。

喜鵲繁殖甚早,每年的1-4月即開始營巢繁殖。喜鵲每巢產卵5-8枚,卵藍綠色,綴褐色斑點,孵化期18天左右。

喜鵲雖然與鴉類同屬鴉科,但在中華文化中不像烏鴉被視為不詳之鳥,反而是非常受歡迎的一種鳥類,是好運與福氣的象徵。在中國的民間傳說中,每年的七夕人間所有的喜鵲會飛上天河,搭起一條鵲橋,引分離的牛郎和織女相會,因而在中華文化中鵲橋常常成為男女情緣。

---------------------------------------------

身長64至65公分,翼長18至21公分 ,尾長約40公分 。嘴腳紅色,眼睛虹彩黃色,頭至頸部、胸部皆為黑色,其餘部分大致為藍色;下腹羽色略淡,飛羽末端有白斑,尾上覆羽末端黑色:尾羽甚長,末端白色。連雅堂撰台灣通史於卷二十八虞衡志作練雀,記述云:「俗稱長尾山娘,翠翼朱喙,光彩照人。」

棲息於低海拔山地(三百至一千二百公尺的低海拔闊葉林或次生林),性喧噪兇悍,經常多隻成小群穿梭、滑翔於樹林間(成隊飛行,故在鄉野有稱之為長尾陣),並發出鴉科鳥類慣有的沙啞叫聲。為雜食性,捕食小型鳥、雛鳥、野鼠、蜥蜴或大型昆蟲等,木瓜等水果最為其所喜愛。

台灣藍鵲大都在樹林及雜草區的交會地帶築巢,且多築於大樹之樹梢。性喜群居,在生育季節,親鳥育雛時,據說同族的其他鳥兒都會來幫忙哺餵幼鳥。台灣藍鵲具有強烈的護巢行為,對於侵襲者會毫不留情的攻擊,直到對方離開為止。

2012.0812

-----------------------------------------------------------------

鳥獸蟲魚

隨著人類在地球的活動無限的延伸擴大,我們四周的野生動物都已陷入了逐漸滅絕的悲劇中,如果有一天地球上只剩下貪得無厭的人類,那世界將成為多麼悲慘單調的荒漠啊?維持生物的多樣性平衡是地球所有生命-包括人類自己,永續的保障,我們當珍惜你我周遭寶貴而美麗的一切生命!

從今天起,部落格將增加一個新網頁─「鳥獸蟲魚」,內容將介紹觀察各類生物生態環境或生活型態的影像紀錄,請大家瀏覽參考。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一隻忙碌的母細腰蜂

上週在登台北大湖公園旁的白鷺鷥山時,在路邊發現了一隻忙碌的黑身紅腳母細腰蜂,不斷的在微濕的地面挖洞,並且不時鑽入鑽出,出於好奇心,我停下來觀察牠差不多有十幾分鐘,看到牠產卵的過程,頗為難得。現在把這段觀察的經過敘述給大家瞭解。那幾天陰陰雨雨,白鷺鷥山地面有些潮濕。平常偶爾會看到母蜂在樹幹或牆邊以土築巢,但這隻黑色的母細腰蜂選定地面為巢,開始以嘴及腳挖洞並搬運泥土。

洞旁邊有一隻綠色的小蚱蜢,一動也不動,應該是被蜂螫過後搬運至此,毒液使得牠無法動彈。

母蜂持續挖掘洞穴,挖出的土均堆在洞口附近。洞愈挖愈深,母蜂的身體已完全深入土中,剩一個尾部仍留在洞外。

洞的深度應該夠了,母蜂掉轉身,把那隻倒霉的蚱蜢往洞口拖。

蚱蜢被蜂推入地下洞穴裡後,母蜂將尾部塞入洞中開始產卵。

以前曾在書上看過,母蜂會產卵於所捕捉到的獵物身上,這隻蚱蜢其實尚未喪命,只是無法動彈反抗,將來小蜂卵孵出幼蟲後就以蚱蜢為食物,生吞活剝。

產卵畢,母蜂開始整理洞口土堆。

將洞口土粒一堆堆回填洞穴。

洞口土粒逐漸減少,洞穴將恢復原來平整,等待洞內蜂卵將逐漸孵化。

一枝草,一點露。渺小如蟻螻也自有其生存的本能與技能,只要我們不要只顧眼前的近利對地球資源強取豪奪,尊重自然的生態環境,給予其他生物適當的生活空間,生命自會繼續繁衍興盛。

附註說明:紅腳細腰蜂屬於 膜翅目,昆虫綱,細腰蜂科 。體長约28m m。細腰蜂成員的胸部、腹部間有均一段極細的腰身為其特徵。本種蜂各腳腿呈紅褐色。夏季交尾後雌虫常在砂質地上挖掘洞穴,並且捕小昆蟲埋入洞中做為幼蟲成長時的食物。

2012.0621

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

沒有留言:

張貼留言